新型コロナウイルスの影響で学校が休校になったり、習い事もお休みになったりと、どうにも心が落ち着かない日が続きますね。

箕面校ではその期間、医療に従事している方やひとりで子育てをされている方、共働きなどお仕事を休めない方などに向けて、学童のように教室を開放しているのですが、

この期間を、「自分で」「目的を決めて」「集中して短い時間で」勉強できるようになる時間にしてもらいたいなと、遊ぶだけでなく、自学をできるようになるための練習をしています。

やってみると、時間中、一言も話さずに、1日で1冊問題集を終わらせる子もいたりなど、なかなかいい感じの子たちが出ているので、そこでやっていることを書いてみたいと思います。

よかったら、お家で子どもが自分でやる子になる練習期間と決めてやってみてくださいね。

① 安全な空間をつくる

物事を自分からやろうとする力、自発性は安全な空間のなかで育まれます。

危険な環境、不安を感じる環境では育たないのですね。

新型コロナウイルスの感染が拡大していますが、ストレスというものもウイルスのように感染します。

心理学者のウィリアム・スティクスルード(William R. Stixrud)は「不安は伝染する」といいます。

想像してみると分かりますが、「落ち着いて!」って怒りながら言っている人が近くにいたら落ち着けないですよね(笑)

不安を感じている人のそばにいて、安心できるわけがないのです。

そんな風に、大人が感じている感情が子どもに大きく影響を与えます。

まわりにいる大人が、心理的に落ち着いている状態であることが大事です。

「いま自分が心理的に不安を感じているな」

「何だか心が疲れているな」

というときは、まずは深呼吸をしてみたり、ヨガや運動をしてみたり、仮眠をとれるようであればとってみたり、お笑いの動画を見てみたり、猫の動画を見てみたり……、

ため込みやすい人はカウンセリングなどを利用してもいいですね。

まずは自分の心を整える対処をしてみてください。それから、子どもの方に目を向けてください。

② 子どもにやることを決めさせる

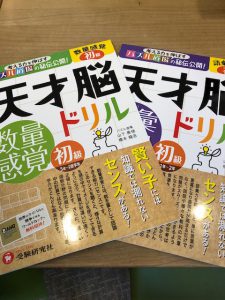

朝、子どもたちが教室に来たとき、まずは、宿題などの課題としてやらなくちゃいけないものや、いまやっている問題集、やりたいことなど、持ってきたものを全部机の上に出してもらっています。

そして、

「先に遊びと勉強どっちがしたい?」

「じゃあ、まず、10:00〜10:50はみんなで勉強する時間にしようか」

「先にやらなくちゃいけないものやっちゃうか、あとでやるか、どっちがいい?」

と子どもたちに考えてもらい、

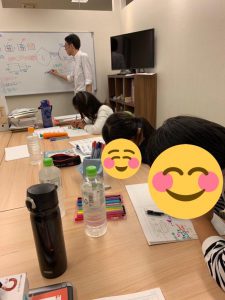

「ホワイトボードに書き出し、やることの見える化」

をしています。

そして、「じゃあ、先生は〜をする時間にするね」と、先生もみんなといっしょに課題をやる時間にし、同じ空間で、静かに課題に集中する時間にしています。

タイマーで「時間の見える化」もして、その時間は集中する時間に。

1年生の子たちも50分間一言もしゃべらないで座ってやってたりと大したものだなと感心します。

お家でやる場合、いつも通り学校の時間割に合わせるか、付箋にやることを書き出して、並び替えてスケジュールを決めていくのもいいですね。

③ 遊びと運動を忘れない

座ってずっと何かをしているのは疲れます。

子どもだとなおさらです。低学年の子で30分もできたら大したものでしょう。

なので、タイマーが鳴ったら、「さあ休憩するよー!」とみんなで遊んだりすることに移ります。このときも時間を決めて。

(そう言っても、「あと、もうちょっとだから先にやっちゃう」という子も多いですが)

「これやろう〜」とカードゲームやボードゲームを持ってくる子や、本を読む子、持ってきたおやつを食べたりする子など様々ですが、このときは思いきり遊んでしまってください。

その時間でワーキングメモリが回復したりと、また集中できるようになっていきます。

また、子どもは遊びを通して創造力を育むだけでなく、様々なスキルを学びます。

グーグル創業者のラリー・ペイジやセルゲイ・ブリン、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス、

日本でも将棋の藤井聡太くんなどが遊びを通じて学ぶモンテッソーリ教育を受けたことは有名ですが、

遊びから、子どもたちは自発性や自律性、手先の器用さや空間的知能なども身につけていくのですね。

世界大学ランキングで2019年まで7年連続1位のMIT(マサチューセッツ工科大学)なども、学生たちの高度なイタズラの伝統で有名ですね。

(「MIT イタズラ」で検索してみてください。クリエイティブなイタズラの数々に感動します)

大事なのはメリハリをつけてやること。

勉強するときはして、遊ぶときは遊んで、寝るときは寝る。

普段、マルチタスクの癖がついてしまっているという子は、この時間に、一度にひとつのことに集中し、やりきってしまう力をつける習慣をつけてみてくださいね。

ではでは、また。