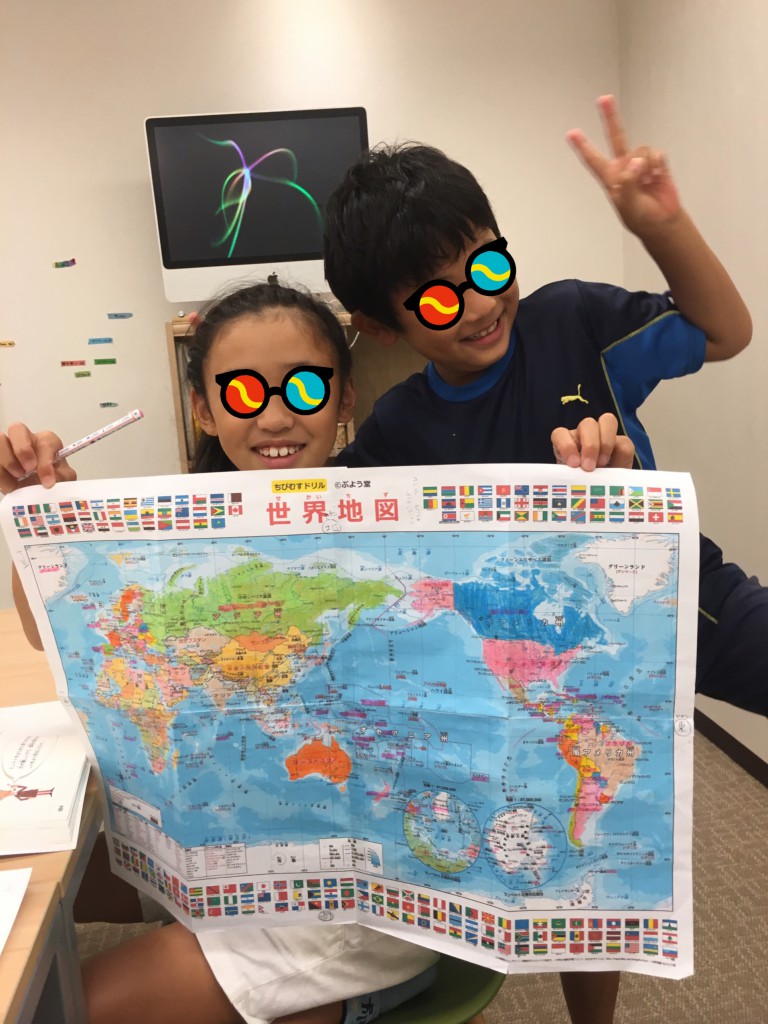

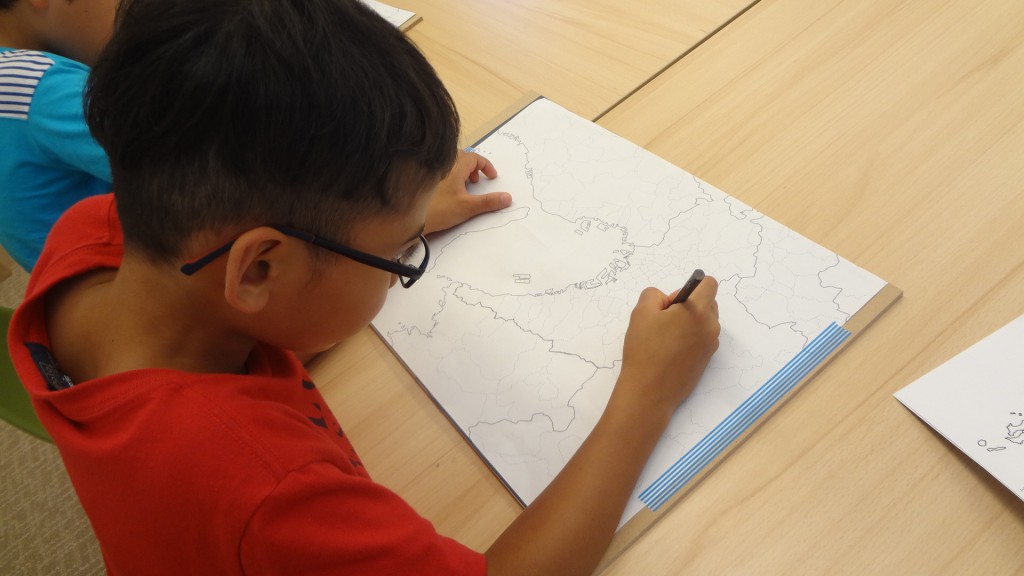

「先生、地図持ってきたで〜」

「先生、あれ(地理)まだやらへんの?」

と僕自身は昔大嫌い、だったのに今は好きになり、子どもたちにもなかなか人気の地理。

地理って、ほんとに社会に出て役に立つ学問だと思います。

大人になった今だから感じる「どうして地理を勉強するの?」ということをお話仕立てで書いてみました。

よかったら、参考にしてみてくださいね。

(にいどめ)

***************

昔々あるところに一人のかわいい男の子が……

訂正。

今から24年前、兵庫県の尼崎市(あまがさきし)に、動物占いは「人間味あふれるたぬき」の一人の男の子がいました。

男の子は、ご多分にもれず勉強が嫌いで、「どうして勉強をするの?」、「学校でやる勉強なんて、大人になって役に立たないじゃん」という誰もが一度は考えたことのある疑問を盾に勉強から逃げていました。

連休明け、

いつもより多めに出された宿題をやってこなかった男の子、ゆうすけ君は学校に残り、宿題をやる羽目に。

(どうして、こんなことやらないといけないのかな?)

(ぼくは、もっとおもしろい勉強がしたいんだよ)

そんなことをつらつらと考えながら窓の外を見ていると、教室のドアを開ける音が。

そこには、見たことのないスラッとしたメガネの男のひとがいました。

(こんなひと、この学校にいたかな……?)

そう思っていると、そのスラッとしたメガネの男のひとは、まるで子どものような屈託のない笑顔で、

「ゆうすけ君、宿題やってこなかったみたいだね〜」

と言ってきました。

「う……ん……そうだけど」

(何でそんなこと知っているんだろう? 先生なのかな?)

ぼくがそう思っているのを知ってかしらずか、

「僕は先生だよ。ゆうすけ君は僕のことを見たことはないかもしれないけどね」

「そうだったんだ」

「でも、僕はゆうすけ君のことをよく知ってるよ。勉強が嫌いなんだよね?」

(なんか、すごい話しやすそうなひとだな〜はじめて会ったのじゃないみたいだ)

「ん……嫌いってわけじゃないと思うんだけどね、何でやるのかがわかんないんだ」

その男のひと、『自称・先生』は、責めてるというわけではなく、ただ、純粋に、目の前の子の言っていることを聞きたいという感じで、顔をちょっと斜めにしながら耳を傾け、ふむふむと頷いています。

「なるほどね。ところで、ゆうすけ君はお寿司は好きかな?」

(なんで、いきなりお寿司??)

「あっ、なんでお寿司って思ったでしょ? まあまあ、気にしないで。ゆうすけ君はお寿司が好きかなって聞いてるだけだから」

「……うん、好きだよ。たまごとタコが好きなんだ」

「そうか、僕と一緒だね。たとえば、ゆうすけ君が、お寿司がこれからもずっと好きで、将来、お寿司屋さんになりたいと思ったとしよう」

「うーん、お寿司は食べる専門でいいかな〜」

「……た と え ば ね。そして、高校を卒業し、大学は、うーん、行かないことにして、どこかのお寿司屋さんで何年も修行をし、よし、これから自分のお店をつくろうと思ったとしよう」

「守・破・離の『破』だね!」

「……難しい言葉を知っているね。そのとき、ゆうすけ君だったらどこにお店をつくるかな?」

「うーん、駅前の繁華街の一等地かな!」

「……何だか、ゆうすけ君は難しい言葉を知っているし、バブルな雰囲気がすごいね。じゃあ、駅前の繁華街の一等地にお店をつくるとしよう。そういうところは家賃が高いよね、きっと。お寿司の値段はいくらぐらいにする?」

「おまかせのコースのみで2万円からかな! 高い方がいいっていうひともいるからね!」

困惑した表情の先生とは対照的に、ゆうすけ君の顔がだんだんと明るくなってきます。

「……なんだか、人間の心理をよくわかってるね……。うん、そんなひともいるよね。じゃあ、駅前の繁華街の一等地で2万円からのお店を出すとしよう。でも、歩いて10分のところにある武庫之荘(「むこのそう」と読む。阪急電車神戸線にある駅のひとつ)の駅前で2万円からのお寿司を出すお店を出して、たくさんのひとが来てくれるかな?」

「うーん、ちょっときびしいかも……」

「そうだよね。武庫之荘って、閑静な住宅街で、ひともたくさん住んでいるし、なかなか良いところって言われているけど、たぶん、駅前のお寿司屋さんに2万円を出すひとはあまりいないと思うんだ」

「言われてみれば、たしかに……王将とかは、たくさんひとがいるけどね! ぼく、王将の餃子が好きなんだ!」

ゆうすけ君は難しいクイズに出会ったときのように真剣で、ワクワクした表情です。

「それじゃ、自分の夢だったお店をせっかく出してしまっても潰れてしまうよね。じゃあ、『どこに』、『どんなお店』を出したら『たくさんのひとに喜んでもらえるか』、それって、ゆうすけ君の嫌いな社会、『地理』でやっていることとほとんど同じなんだよ」

「えっ! どういうこと?」

「たとえばね、地理の勉強をはじめると、最初に、どこに山があるのか、川があるのか、平野があるのか、『地形』って言われるものだね。そんなことを覚えさせられたりする。ゆうすけ君は、そういうのを覚えるのは好き?」

「ううん、嫌い。つまんないもん」

先生は待ってましたとばかりの表情。

「うん、先生もそう思うよ。そして、『地形』の次は『気候』。風はどう吹くとか、どれぐらい雨が降るとかやるよね」

「うんうん、あれ、ほんと意味がわかんない」

先生はなぜか笑顔。言いたくてたまらないという雰囲気が満々です。

「そして、どんな作物が育つとか、どんなお魚がとれるとか、どんな人形をつくっているのか、とかね」

「そうそう、知らんわって感じ」

「でも、よく考えてみて。『地形』って、『どこに何があるか』だよね。山や川があって、平野があって、身近でいうと、家があって、学校があって……」

「あっ、ほんとだ」

「さっきの『お店をどこにつくる?』って話も、山や川の近くよりは、家とか学校とかひとのたくさんいるところのほうがいいはず」

「たしかに」

「そして、『気候』って、風がどう吹くとか、雨がどれぐらい降るとか……。山に雲が当たると雨が降るから、山の位置と風の吹く方向がわかれば、どこに、いつ、どれぐらい雨が降るか予想できたりする。『風』って吹く向きがある程度決まっているように、『ひと』だって、どっちからどっちによく行くっていうのも決まってたりするよね。ゆうすけ君だって、よく行く公園とか、お菓子屋さんとかって決まっているでしょ?」

「うん、決まってるよ! 野球をやっても怒られない公園ってすごく少ないんだ! そこは、いつも野球好きの子でいっぱいなんだ!」

「そんな子どもたちのたくさん集まる公園の近くに、お菓子屋さんがあったらどう?」

「絶対行く! たくさん子どもがくると思う!」

「そう、『どこに何があるか』と『どういう方向に流れがあるか』がわかれば、『どこで、どんなことをすればいいのか』の予想ができたりする。つまんないって思っている『地理』には、じつは、ぜんぶ『つながり』があるんだ。そして、地理って科目は、『つながり』を見つける練習。それは『将来、大人になったら、どんな風に自分が好きなことをやったらいいのか』ってことを考えたりする練習になるんだよ」

「そうだったのか〜すごいな」

「そうやって、『つながり』を見つけて、まわりにたくさんお客さんのいるお店をなんでかなって分析したり、予想したり、どうなるか観察したりする。そしたら、『こうやったら、いいんだ!』ってのが見えてきたりする。それは、ゆうすけ君が大人になってお寿司屋さんをやるってなったときに、きっと、役に立つよね」

「うん! お寿司屋さんはやらないと思うけどね!」

「……そ、そうか……まあ、いいか……」

「でも、先生。ぼく、社会ってぜんぜん意味がわからないし、勉強しても意味がないって思ってたけど、何だか、すごく身近なものになった気がするよ!」

「そっか〜、それはよかった」

先生はすごくうれしそうです。

「よーし、いっぱい『つながり』を見つけて、がっぽり儲けるぞー!!」

……ゆうすけ君の晴れやかな表情とは対照的に、先生の表情は、また台風前の空のようにどんよりと曇ってしまいました。

<<終わり>>